被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します。

過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に相続財産を巡り、相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続したい時に有効です。

遺言書とは

遺言書で決められること

- 法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること

- 遺産分割の方法を決めること

- 法定の相続人を廃除すること(相続人から除く)

- 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること

- 遺言執行者の指定等

- 子の認知

- 後見人の指定

- 寄付行為、信託等

遺言の種類

遺言は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の三種類に分けられます。

正式な遺言書として成立させるには、民法で定められたいずれかの書式で作成する必要があります。種類によって作成方法・検認の有無など特徴が違ってきますので、しっかりと把握しておきましょう。

自筆証書遺言

遺言者が自筆で全文、日付、氏名を書き、署名押印して作成された遺言書のことです。封がされていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。自筆証書遺言の保管者は、相続開始後に家庭裁判所にて検認の手続きをとる必要があります。

なお、民法の改正により、財産目録については自筆は要しないこととなりました。パソコンで作成した一覧表等を用いて各ページに署名押印することで、自筆証書遺言に添付する財産目録として取り扱うことが出来ます。

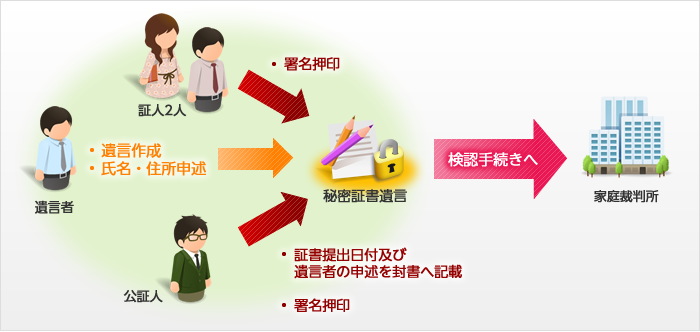

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書です。証人2人の前に封書を提出して自己の遺言書であること及び氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。家庭裁判所の検認が必要です。

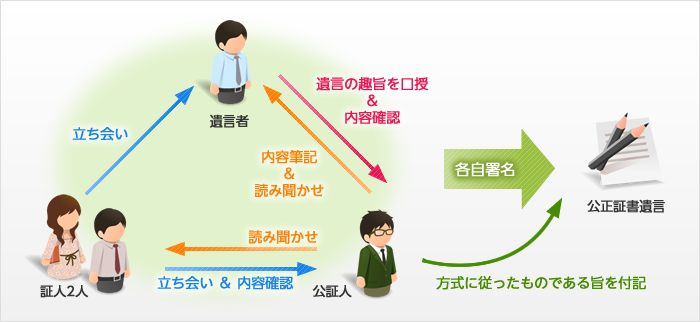

公正証書遺言

証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人ともに筆記が正確なことを確認し、各自署名押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。検認は必要ありません。

遺言を残した方が良いケース

- 財産の大半が自宅の場合

自宅を売却して分ける以外の遺産分割の方法がなくなってしまいます。 - 親の土地の上に、子が建物を建てている場合

その子供が土地を相続することになると、他の兄弟に対して賠償金を支払わないといけないことになります。 - 同居している子と、別居している子がいる場合

法定相続分では、法的な分配法なので全員同じ扱いです。子に対して優劣をつけたい場合は必要となってきます。 - 子の妻から介護などをされている場合

子供の妻は他人の位置づけとなります。相続人の対象とさせるには遺言書に書いておきましょう。 - 配偶者がすでに亡くなり、次は複数の子同士が相続人となる場合

子同士の争いが見込まれるので、あると穏便に済むでしょう。 - 子の中で特に財産を多く与えたいものがいる場合

法定相続分では、法的な分配法なので全員同じ扱いです。子に対して優劣をつけたい場合は必要となってきます。 - 子がいない夫婦で、配偶者と共に、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合

妻に対して自宅は残しておきたい場合は、遺言に書いておくといいでしょう。 - 2度以上結婚し、それぞれ子がいる場合、認知した子がいる場合

子同士の争いが見込まれるので、あると穏便に済むでしょう。 - 遺言により、認知をしたい場合

言いにくくとも、生前に認知をしておくともめにくいです。 - 事実婚による内縁の妻がいる場合

内縁の妻は、配偶者とはならないため、遺言にかいておく必要があります。 - 再婚し、妻の連れ子がいる場合

妻の連れ子は、養子にしない限り他人となるので遺言にかいておく必要があります。 - 同族会社や個人事業者で、後継者を指定し、事業継承をさせたい場合

後継者以外に株式や事業用財産を相続させないために、遺言が必要となってきます。 - 相続人以外に財産を与えたい場合

遺言書がないと、法定相続の範囲内の人に分配されてしまいます。 - 独身の場合

親や兄弟も亡くなっている場合、すべて国に寄付するかたちになります。

無料面談受付中

相続税の申告が必要なのか不安

相続に向けて事前に対策しておきたい

などのお悩み・疑問に対し、

無料面談(初回のみ)を受け付けております。

遺言書の作成について

遺言書の作成の流れ

- 打ち合わせ

遺言を作成される方とお会いして、財産の状況やご意向などの話し合いを行います。 - 相続人の確認

誰が相続人になるかを知る必要があります。遺言書をつくる時点で推定相続人の確認を行います。また、戸籍謄本や除籍謄本などを収集します。 - 財産の確認

遺言書作成時点の、財産の確認をします。登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの収集をして、財産の詳細を調査します。 - 遺言の原案作成・調整

以上の確認した事項を踏まえて、遺言者のご意向にそった遺言書の原案を作成し、その内容を確認いただいた後、調整を行います。 - 遺言書の作成

自筆証書遺言の場合は、遺言者が自筆にて遺言書を作成していただきます。なお、財産目録については自筆は不要です。公正証書遺言の場合には、遺言者に代わって公証人が公証役場との交渉や日程調整を行います。 - 遺言書の完成

遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者と同行します。遺言者が内容を確認して、署名押印をします。

遺言書のポイント

遺言書は、作ることが大事なのではなく、熟慮したうえで本当に効果のある遺言書を作ることが大切です。そのために、被相続人となる人が一人で作らず、相続人も交えて双方が満足のいく遺言書を作ることがベストです。

| 「円満な遺産相続」を行うためのポイント |

|---|

|

遺言書作成に必要な書類

ご相談時には必ずしも全て揃っていなくても問題ありません。公証役場で作成するタイミングに必要となります。

- 遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)

- 遺言者の住民票

- 相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

- 相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票

- 相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書

- 相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載した書面

- 相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)

- お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・住所等の書面

- 遺言者の実印

- 証人2人の認印(シャチハタ不可)

- 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面

- 執行者の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面(※遺言執行者を指定する場合)

遺言書の執行について

遺言書の執行の流れ

- 遺言書の検出(発見)

遺言に封印がある場合は、第三者の立会いがあっても開封しない様に注意し、ただちに専門家にご相談ください。 - 開封

相続人全員の立会いのもと、家庭裁判所にて開封する - 公正証書以外の遺言書の場合には家庭裁判所の検認を受ける

公正証書遺言が出てきた場合、自筆遺言のように検認の必要はありません。 - 遺言執行者が遺言を執行

遺言執行者が遺言によって指定されている場合には、その人が各手続きなどを行っていきます。ただし、遺言執行者が選任されていない場合には、家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。

遺言書を見つけた時・執行するときの執行のポイント

しっかりと確認して、わからないことがあればただちに専門家に相談するようにしましょう。

- 遺言書に封印があるものは開封せず、家庭裁判所へ開封と検認の手続きを行う

開封してしまうと遺言書の効力がなくなってしまうことがあります。 - 遺言書が2通以上出てきたときは、2通とも開封と検認の手続を行う

基本的に後の日付のものが優先されます。 - 遺言書に執行者が専任されていない場合

家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。 - 検認手続を経ないで開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合

民法1005条で、5万円以下の過料に処すことが定められていますので十分ご注意ください。